一、引言

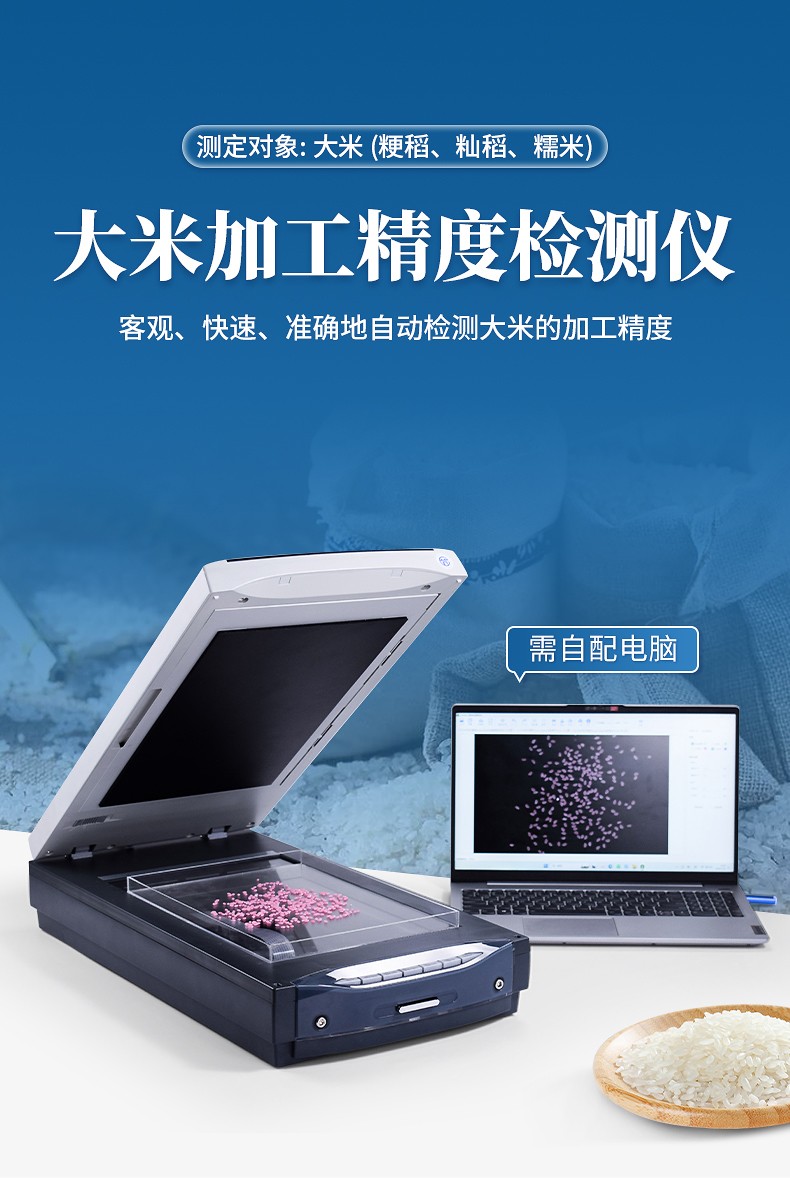

在粮食加工领域,大米加工是衡量产品质量的指标之一,直接影响其市场价值与消费者接受度。传统人工目测法因主观性强、效率低、重复性差,难以满足现代化生产与监管需求。大米加工测定仪作为智能化检测设备,通过光学成像与AI算法实现快速、客观、精准的分析,成为粮食行业数字化转型的关键工具。本文将从技术原理、应用价值、行业痛点及解决方案等维度,系统解析该仪器的技术优势与实践价值。

二、技术原理与优势

(一)光学成像与染色技术

大米加工测定仪采用伊红Y-亚甲基蓝专用染色剂,通过化学反应使大米留皮和胚呈现蓝绿色,胚乳为紫红色。这一差异化染色技术为后续图像分析提供了高对比度基础。设备配备4800×9600dpi光学分辨率的6线交替微透镜CCD扫描仪,像素尺寸达0.005mm×0.0026mm,可捕捉米粒表面微米级纹理特征,确保留皮度检测的微观。

(二)智能识别算法

仪器搭载的专用软件基于深度学习框架,通过以下步骤实现自动化分析:

1、图像预处理:采用自适应阈值分割与形态学滤波,消除背景噪声;

2、米粒定位:利用轮廓检测与连通域分析,自动识别1-2000粒米粒(单次检测量18g);

3、计算:根据每粒米的留皮面积占比及总样本分布,生成留皮度直方图与整精米率数据;

4、交互修正:支持鼠标标记误判区域,通过人工复核确保100%准确性。

(三)技术指标突破

设备完全符合GB/T5502-2018、GB1354-2018等国家标准,关键参数包括:

1、检测效率:≤90秒/批次,较人工检测提速20倍;

2、动态范围:支持0%-100%留皮度检测,±0.5%;

3、数据输出:提供留皮度分布、碎米率、整精米率等12项指标,支持Excel二次分析;

4、环境适应性:10-30℃工作温度,抗电磁干扰设计,适配实验室与生产线场景。

三、行业痛点与解决方案

(一)传统检测的三大困境

1、主观性误差:人工判定受经验、光照条件影响,同一批次样品重复检测误差率达15%-20%;

2、效率瓶颈:单批次2000粒米的检测需人员操作30分钟以上,难以满足大规模生产需求;

3、数据孤岛:纸质记录难以追溯,无法满足食品安全追溯体系要求。

(二)智能化升级路径

1、标准化流程:设备内置10个标准粒面积参考值(Sr),用户可根据实际需求修改阈值,消除人为偏差;

2、全自动化操作:从样品扫描到生成全程无需人工干预,支持条码枪输入样品编号,实现检测流程可追溯;

3、云端数据管理:通过云平台存储历史数据,支持多终端访问与大数据分析,助力企业优化加工工艺。

四、应用领域与实证

(一)典型应用场景

1、科研机构:用于稻谷品种改良与加工工艺研究,如中国水稻研究所通过该设备分析不同碾磨压力对留皮度的影响,优化出节能15%的加工参数;

2、质检单位:某省级粮油检测中心使用后,年度抽检效率提升40%,误判率降至0.3%以下;

3、生产企业:某大型米业集团部署后,产品分级准确率从82%提升至98%,客户投诉率下降60%。

(二)创新应用

2023年,山东某出口米企面临欧盟市场对整精米率(≥90%)的严苛要求。通过引入大米加工测定仪,企业实现了:

1、实时监控碾米机参数,将过度加工导致的碎米率从8%降至3%;

2、建立留皮度数据库,指导分级包装策略,高端产品溢价空间提升25%;

3、通过云端数据共享功能,快速响应客户质量查询,订单履约周期缩短5天。

五、技术展望与产品推荐

随着AIoT技术发展,下一代大米加工测定仪将集成:

1、多光谱成像:通过近红外波段检测蛋白质含量,实现品质分级一体化;

2、边缘计算:本地化处理数据,减少云端依赖,提升生产线实时响应能力;

3、区块链溯源:与加工设备联动,构建从田间到餐桌的全链条数据链。

山东恒美电子科技有限公司作为粮食检测设备领军企业,其自主研发的大米加工测定仪已通过ISO9001质量管理体系,累计服务全球3000余家客户。设备采用模块化设计,支持软件终身升级,并提供7×24小时技术响应服务。选择恒美科技,即是选择粮食质检领域的智能化未来。

结语

在粮食安全战略与消费升级的双重驱动下,大米加工测定仪正从实验室走向生产一线。通过技术创新与场景深耕,该设备不仅解决了行业长期存在的质检难题,更推动了粮食产业向标准化、数字化、可持续化方向演进。对于追求品质与效率的企业而言,智能化检测设备的投入,终将转化为不可替代的市场竞争力。